Развитие творческого мышления студентов-филологов в процессе интерпретации художественного произведения

На четвёртом этапе – четвёртом семинарском занятии – организуется несколько творческих групп. В состав каждой группы входят: режиссёр, критик, художник, несколько актёров. Именно данное занятие направлено на выявление уровня воздействия интерпретации на развитие креативности. Данную игру оценивают члены экспертной комиссии.

Творческая группа режиссёров интерпретирует говорящие фамилии, мельчайшие детали, замысел автора с целью глубокого проникновения в психологию героев; выделяют ключевые сцены, при этом, обосновывая свой выбор. Эта деятельность прямо способствует развитию творческого мышления студентов-филологов.

Творческая группа художников описывают воображаемые декорации, готовят эскизы костюмов, выделяют акцентные детали, которые определённым образом характеризуют черты героев. Из этих данных можно выявить уровень усвоения студентами культурно-исторических доминант времени действия пьесы.

Илья Глазунов. Катерина.

Иллюстрация к драме А. Островского "Гроза". 1972

Задача творческой группы актёров заключается в восстановлении из текста (документально-биографических сведений) предыстории героев, их внешнего облика, в осмыслении характеров героев в процессе работы над ролью, выразительное чтение с выделением основных смысловых акцентов посредством художественного интонирования речи.

Студенты творческой группы критиков дают характеристику работе трём предшествующим группам, пишут небольшие рецензии. Здесь студенты могут проявить свои знания по истории критики, использовать литературоведческую терминологию, способствуют созданию дискуссии на семинаре. Данная форма работы активизирует и развивает творческое мышление студентов, помогает ввести в творческую лабораторию писателя.

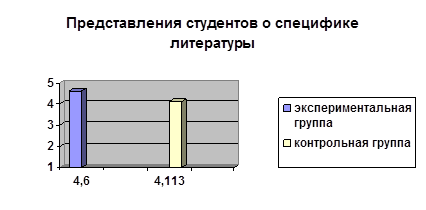

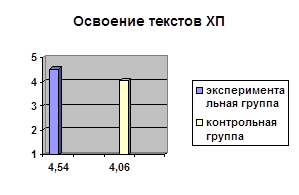

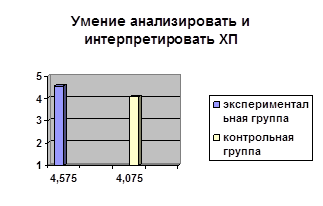

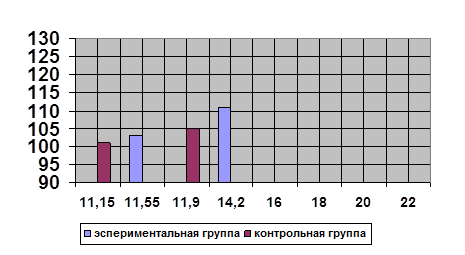

Эффективность использования форм интерпретационной деятельности проверялась в форме повторной оценки испытуемых действующей экспертной группой. Отметим, что повторная диагностика проводилась как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Отметим рост средних показателей данных в экспериментальной группе, при этом данные испытуемых контрольной группы остались приблизительно в рамках тех же средних показателей.

Рис. 3

Рис. 3

Результаты экспертной оценки знаний, умений и навыков студентов

экспериментальной и контрольной групп на завершающем этапе эксперимента.

Далее эксперимент был направлен на вторичную диагностику коэффициента интеллектуальности испытуемых с целью выявления определённой динамики. В результате были получены следующие результаты: 105 IQ в контрольной группе и 111 IQ - в экспериментальной. Возросший уровень IQ экспериментальной группы (со 103 IQ на констатирующем этапе эксперимента) говорит об эффективности проведённого педагогического эксперимента. Нижеприведённая диаграмма наглядно продемонстрирует цифровые показатели:

1- констатирующий этап эксперимента 2- завершающий этап эксперимента

Рис. 4

Средние данные по уровню IQ студентов

Повторная диагностика уровня самооценки творческих личностных качеств испытуемых выявила следующее:

Таблица 3

Средние показатели личностной креативности студентов на завершающем этапе эксперимента

|

Средние значения |

Любознательность |

Воображение |

Сложность |

Склонность к риску |

Суммарный результат |

|

Контрольная группа |

15,2 |

14 |

15 |

14 |

58,2 |

|

Экспериментальная группа |

18,5 |

23 |

19 |

24 |

84,5 |

Анализ динамики развития креативности на основе показателей теста личностных характеристик выявил следующее: в экспериментальной группе произошел достоверный сдвиг по показателям воображения и рискованности. Изменение показателя интегральной сложности отметим как тенденцию к увеличению. Полученные данные соответствуют установленным в современных исследованиях фактам, согласно которым именно воображение интенсивно развивается посредством интерпретационной деятельности. Интерес также представляет увеличение показателя рискованности. Склонность к риску проявляется как смелость в защите собственных идей. Как желание действовать в неконструктивных условиях. Вероятно, эти две составляющие показателя рискованности и объясняют количественный его рост.

Смотрите также::

Задачи по развитию трудовых умений и навыков при ознакомлении с природными явлениями

формировать трудовые навыки и умения по уходу за комнатными растениями; формировать трудовые навыки и умения по уходу за домашними животными; учить детей ухаживать за объектами уголка природы детского сада; учить детей заботиться об экологической чистоте своего двора, участка детского сада, группы, ...

Работа с научной литературой

Изучение литературы по теме исследования – следующий после выбора темы этап работы; его основная цель – получение информации. В научном исследовании на этом этапе выясняется, какое понимание объекта изучения сложилось в науке и какая его сторона остается недостаточно исследованной. Это важно и для ...

Психолого-педагогическая работа библиотекаря

В Соревнованской школе (Кемеровский район) успешно проводит свою работу библиотека, организованная не только для учащихся, но и для учителей. Для ребят библиотека - не просто источник для интеллектуального развития. Они часто приходят туда просто пообщаться с самим библиотекарем, как с человеком, к ...

Разделы

- Главная

- Педагогика в системе наук

- Педагогика джентльменского воспитания

- Диалог как творческое взаимодействие

- Развитие образного мышления у школьников

- Формирование у дошкольников самостоятельности

- Семья как педагогическая система

- Новое в педагогике