Сарафаны

Во второй половине XIX в. безрукавной одеждой, надевавшейся поверх рубах, у крестьянок Южного Алтая были перемитнита, дубасы, сарафаны, горбачи.

При разработке типологии сарафанов учитывались раскрой и расположение полотен переда и спинки, швов на боках, наличие или отсутствие кошеных полотен-косин или клиньев (клинышек).

Сарафаны без продольного переднего шва (глухие).

Сарафаны туникообразного покроя без дополнительных боковых клиньев (центральное полотно + кошеные полотна).

Сарафаны туникообразного покроя с дополнительными боковыми клиньями (центральное полотно + кошеные полотна + дополнительные клинья).

Сарафаны с цельным, но отдельно выкроенным передним полотном, с отрезными лямками, кошеными полотнами, возможно, с дополнительными боковыми клиньями (переднее полотно + заднее полотно + кошеные полотна + дополнительные клинья).

Сарафаны с продольным передним швом.

Кошеные сарафаны, выкроенные из 3-х целых (два на перед и одно на спину) и 2 - 4-х кошеных полотен, которые размещали по бокам или на спине между основными; швы шли продольно от верха до низа.

Косоклинные сарафаны (клинники), выкроенные из 3 - 7-ми полотен (четное число шло на перед, нечетное - на спину), с которых срезали уголки-клинья и вшивали затем в подол; швы по бокам располагались в виде "елочки".

Сарафаны из прямых полотен (четное число на перед, нечетное на спину).

Сарафаны с передом из прямых и спинкой из 4-х кошеных полотен; швы продольные.

Сарафаны на кокетке.

Подобно тому, как типы и варианты сарафанов нередко имели особые названия, конкретно обозначались и их детали, обладавшие локальной спецификой.

Наиболее популярными кержацкими сарафанами, распространенными по Южному Алтаю во второй половине XIX - начале XX вв., являлись горбачи, называвшиеся еще горбунами. В ранних формах эти сарафаны по покрою относились к глухим, туникообразным и носились с такими же рубахами-станушками. В бока, между передом и спинкой, вставлены кошеные полотна. По направлению к спинке кошеные полотна удлинялись и вместе с задним составляли шлейф, именовавшийся ранее хвостом. Ворот обшивался невысоким ошейником и застегивался на несколько пуговиц.

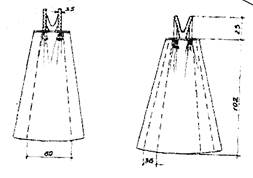

К следующему варианту отнесены сарафаны туникообразного покроя, но, в отличие от предыдущих, имевшие дополнительные клинья, которые пришивались прямыми срезами к скошенной вверху спинке. Вследствие этого, рассматриваемые сарафаны имели большую ширину в подоле, что сближало их с косоклинными сарафанами. Делала похожими их на последние и небольшая по размерам, фигурно выкроенная спинка, узкие лямки. Однако существенным отличием от косоклинных лямочных сарафанов было то, что, как уже указывалось, перед и спинка в них выкраивались из одного куска полотна (рис. 10).

Рис. 10. Сарафан из черного сатина

Сарафаны с цельным передним полотном, в которых перед и спинка уже выкраивались не из одного куска ткани, а из разных, лишь в качестве рудиментов сохранили цельнокроенные с задним полотном спинку и с передним - лямки.

Поскольку до настоящего времени сарафаны этого вида сохранились, в основном, из свадебных или праздничных (в т.ч. моленных) комплексов, то нам они встречались сшитыми из ситцев, сатинов, китайских переливчатых шелков и цветастых кашемиров. Последние настолько тонки, что, как говорили информаторы, "без подкладки из них не сошьешь".

К сарафанам со швом спереди, как уже отмечалось, нами отнесены те, у которых перед состоял из двух, сшитых вместе, полотен, а спинка из одного целого или немного скошенного вверху. Происхождение таких сарафанов исследователи связывают с распашными видами одежды [9]. Эти повседневные, праздничные, а также свадебные сарафаны из кашемира, сатина, моркаши и т.д. "полячки" шили с довольно узкими лямками, нередко с отрезной задушкой, широким, "два-три перста", ремнем. Ремень мог пришиваться либо окантовочным швом (строчками втачкой и подшивочной), либо, в случае, если кант делался из другой ткани, обтачным. Встречались и обработки швом вподгибку. Верхнюю часть подола борили, причем, в более ранних по времени изготовления борки собирали только в двух местах над грудью, а в поздних - кругом.

Смотрите также::

Работа над правильной постановкой логических ударений

Большое значение для выразительного чтения имеет правильность, точность логических упражнений. Для того, чтобы предложение приобрело определенный смысл, необходимо силой голоса выделять важное по значению слово в ряду остальных Смысл изменяется в зависимости от того, где поставлено логическое ударе ...

Особенности чтения учащихся 2 классов с отклонениями в

речевом развитии

Нарушение чтения у школьников чаще всего возникает вследствие недоразвития всех компонентов языка: фонетико-фонематического и лексико-грамматического. При глубоких степенях недоразвития речи дети оказываются не в состоянии овладеть чтением в условиях массовой школы. Дети с менее глубоким недоразвит ...

Установление начального уровня развития мелкой

моторики детей на констатирующем этапе эксперимента

В исследовании принимали участие дети 6 – 7 лет – 12 человек. Все дети были разделены на 2 группы – экспериментальную и контрольную. В каждую группу вошло по 6 детей. Для обследования развития мелкой и общей двигательной моторики испытуемых мы использовали три направления: 1. Проверку кинетического ...

Разделы

- Главная

- Педагогика в системе наук

- Педагогика джентльменского воспитания

- Диалог как творческое взаимодействие

- Развитие образного мышления у школьников

- Формирование у дошкольников самостоятельности

- Семья как педагогическая система

- Новое в педагогике